|

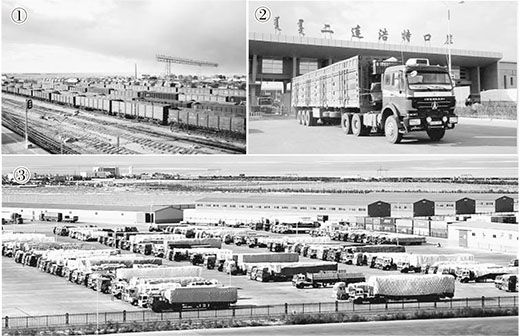

图①:二连浩特铁路口岸。 |

经贸合作是中蒙战略伙伴关系的重要组成部分。蒙古国拥有丰富的自然资源,中国则有着庞大的市场和雄厚的资金,两国经济具有很强的互补性。近年来,两国的经贸合作成果不断扩大。2013年,中蒙双边贸易额达到近60亿美元,比10年前增长了15倍。中蒙经贸合作不仅为各自国家发展注入了新的动力,也给两国人民带来了实实在在的利益。

经济援助体现中国的爱心和真诚

1956年,中蒙两国政府签订经济和技术援助协定。在中方的鼎力支持下,蒙古国一座座建筑和工厂拔地而起,一条条马路相继建成通车,蒙古国很多急需的经济项目都是那时完成的。中方援助为蒙古国以后的经济社会发展做出了重要贡献,得到了蒙古国政府和民众的肯定。时至今日,当时中方援建的和平大桥、百货大楼等仍是首都乌兰巴托的标志性建筑,在蒙古国经济社会生活中发挥着重要作用,也成为中蒙深厚友谊的历史见证。

今年4月,本报记者驱车来到前杭爱省哈拉和林县,了解当年中国援建哈拉和林水利灌溉工程情况。哈拉和林水利灌溉工程项目包括水坝和水力发电站各1座,也是蒙古国第一座水力发电站,至今仍在发挥着作用。周恩来总理1960年访蒙期间,出席了项目交接仪式。在水电站机房的外墙上,还保存着当时有关项目交接情况的介绍文字。

经过多方打听,记者终于找到了曾在水电站任工程师的巴特扎尔格勒老人。他激动地回忆说,参与项目的中国援蒙工人有1万多名,建设场面十分壮观。当时蒙古国没有机械设备,建设水电站所需材料装卸运输全部是中国工人肩挑背扛完成的,工程质量非常好。中国人民在蒙古国百废待兴之时毫不犹豫地伸出了援助之手,不仅发扬了国际主义精神,也体现出中国政府和人民无私奉献的爱心和真诚。

蒙古国地广人稀、劳动力和技术人员严重不足,劳动力援助同样是经济援助的一部分。为了支援蒙古国的经济建设,中方当年曾向蒙方派出两万多人参与当地工业、农业和城市建设。中国援蒙人员告别妻子儿女,奔赴蒙古国各地,同当地人民一起劳动,并传授生产技术。蒙古国的不少经济项目都是在中国工人的帮助下完成的。中国工人用忘我的劳动帮助蒙古国打下了经济建设的基础,一些人甚至因此献出了自己宝贵的生命,有的至今仍长眠在蒙古国土地上。历任中国驻蒙古国大使,每逢清明节,必率使馆工作人员到中国工人的墓地扫墓,多少年来从未间断过。

20世纪90年代初起,中蒙关系快速发展。中国政府继续在力所能及的范围内向蒙古国提供援助,建成了许多与当地人民生产和生活息息相关的高质量援建项目,涉及工业、农业、交通、卫生等领域。

互利共赢给两国人民带来实实在在利益

截至目前,中国在蒙古国投资存量近37亿美元。中国已连续多年保持蒙古国最大贸易伙伴和投资来源国地位。目前,有7000多家中资企业在蒙从事生产经营活动,他们在矿产、能源、建筑、贸易、信息技术、服务等众多领域进行了大量投资,是中蒙经贸合作的直接参与者。中资企业在依法经营、创造价值、获得发展的同时,也在积极践行企业社会责任,造福蒙古国当地人民。

与此同时,很多蒙古国商人纷纷来到中国,用勤劳和汗水闯出了一片天地,其其格便是其中一位。她2004年来到中国二连浩特市生活,在朋友的帮助下,开始了创业之旅。从初始阶段的小本买卖,到目前在商场里租下一个店铺销售蒙古国商品。其其格见证了近年来中蒙两国间友好关系的不断发展。“两国人民越融洽,生意就越好做,中国政府为两国贸易提供了很多便利条件。”她说,随着时间的推移,二连浩特市变化极大,房子、道路变得更漂亮了,这也是中蒙贸易不断繁荣的结果。“在二连浩特对面的蒙方城市扎门乌德,这些年也变化很快,多了好多建筑,这也得益于中蒙贸易的发展。”其其格已经慢慢熟悉了在中国的生活,现在不仅可以用汉语与周围人交流,也会写一些汉字,她相信自己将来一定能干出一番事业。

(本报乌兰巴托、二连浩特8月15日电)

《 人民日报 》( 2014年08月16日 03 版)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!