人民网北京11月24日电 人民日报社国际部主办的微信公众号“镜鉴”今日刊发丁刚文章“美国的霾在哪里”,全文如下:

“美国下场、中国上场”成了近段时间外媒的热议话题

华盛顿。一个寒风吹得人直打哆嗦的早晨。刚刚宣誓就职的美国总统乘车赶往国际货币基金组织(IMF)总部。他要在那里会见来自中国的执行总裁。其时,中国已成IMF最大股东。由于增长缓慢、预算赤字升高、中产生活每况愈下、经济濒临崩溃,美国总统不得不向IMF求救,并接受该组织提出的苛刻条件……

这不是哪个科幻小说的开头,而是一部由美国一流经济学家依据大量数据分析写成的一部政治读物的开头。作者是美国学者阿文德·萨勃拉曼尼亚,中文版书名为《大预测——生活在中国经济崛起的阴影下》。如果直译,书名应为《日蚀——生活在中国经济主导的阴影下》。顾名思义,美国的光辉已被遮蔽。

这本在2011年出版的著作将上述场景出现的时间设定在2021年2月。在讲述了这个虚构的故事之后,作者以略显悲壮的口吻对这一幻想的场景做了个小结——“世界主导权的交接仪式业已完成。”

这两年各路学者对中国将从美国手中夺取主导权的预测可谓花样翻新,但政治读物以如此幻想的场景做开头,还真有点雷人。可最近几天看西方媒体有关APEC和G20的报道,没想到更雷人的还在后面。

“当奥巴马飞抵北京时,在停机坪列队迎接他的中国仪仗兵个个比他高大,尽管奥巴马身高6英尺1英寸(合1.85米)。其他画面显示,他在没有美方随从的情况下步行,身边都是中方官员和身材魁梧的警卫,仿佛是在突显他的脆弱。”英国《金融时报》12日的报道这样写道。在提到日本首相时,报道说安倍晋三像一个忏悔的小学生……

用不着太多的联想,接下来,我们会很容易地想到还会有些什么词汇出现——“古代皇帝”、“新版朝贡体系”……雷人加煽情,猛一看还以为是哪个网络写手的段子呢。

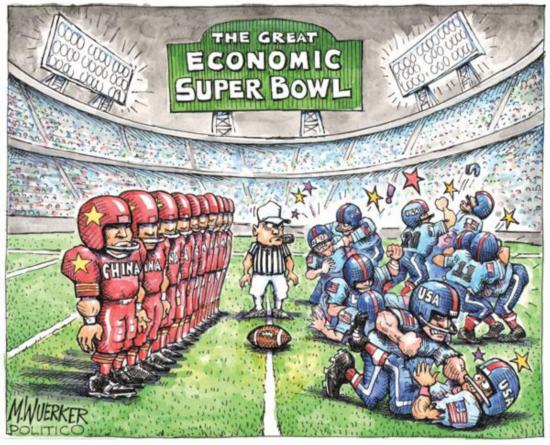

三个国际会议,再加上习大大出访澳新菲,让“美国下场、中国上场”成了近段时间外媒的热议话题。一些西方媒体用单线、单赢的逻辑解读着世界舞台因中国崛起而发生的这幕复杂大戏,几乎所有的细节都被放大成中国试图从美国手里夺得主导权的竞争故事……

“美国下场、中国上场”成了近段时间外媒的热议话题

“中国告诉世界:谁将主导全球”(德国《世界报》);“中国一带一路战略挑战美国在亚洲主导地位”(路透社《KEMP专栏》);“APEC、东亚峰会和G20峰会之后,中国跃升为全球领袖”(日本《外交学者》);“中俄联手抗衡美国”(英国《金融时报》);“中国政府提出建设网络强国,试图在网络空间挑战美国主导的国际秩序”(日本《读卖新闻》)。

在实力变化之下,美国仍希望以TPP为框架,打造一个由美日主导的亚太经贸体系,“迫使”中国加入并服从于美日主导确定的规则

有军方背景的人士总是更为着急一些。前美国国家情报总监、美国太平洋指挥部总司令布莱尔海军上将11日在《纽约时报》发表题为《谁为泛太平洋贸易制定规则?》的文章。他敦促美日赶紧就TPP(跨太平洋伙伴关系协议)达成一致,为亚太未来的发展前景作出规范,不要再为一些鸡毛蒜皮的事儿纠缠了。另一位五角大楼资深中国问题专家白邦瑞则干脆用了《中美正在备战》(美国智库哈德逊研究所网站)这样耸人听闻的标题。

美国人为何如此重视TPP?英国《经济学人》杂志网站15日发表的一篇文章引用了总部位于新加坡的亚洲贸易中心主任德博拉·埃尔姆斯的话:到目前为止,美国的亚洲“中心”战略主要体现在向澳大利亚增派1000名海军陆战队员上。她说,“如果没有TPP,所有中心战略只相当于在达尔文的土地上增派了少量大兵”。

美国的焦虑更多是因为亚太格局演变对其传统的主导者的心理形成了强大压力。今天的亚太地区,以中国为首的新兴经济体正释放出蓬勃的发展活力。即使具有超级科幻作家的想象力,也无法想象一个将中国隔绝在外的政治、经济和贸易体系能够在亚太地区存活。

仅以布莱尔们关切的TPP为例。目前参与TPP谈判的有12个亚太国家。中国是其中的新加坡、秘鲁、新西兰、智利、日本、越南、马来西亚、澳大利亚等9个国家的第一大贸易伙伴。中国是其中的美国、墨西哥、加拿大等国的第二大贸易伙伴。在亚太地区,中国与其他所有APEC成员的贸易额几乎全都超过了美国与这些经济体的贸易额。美国与TPP创始国新西兰、新加坡、智利和文莱的贸易规模,已经落后于中国与这几个国家的贸易规模。

就是在这样的实力变化之下,美国仍有人希望以TPP为框架,打造一个由美日主导的亚太经贸体系,而后“迫使”中国加入,并服从于由美日主导确定的规则。

危险的是,这种“争夺主导权”的假设,已经在或多或少地影响着奥巴马的“亚洲再平衡”政策了。可以说,奥巴马最近的亚洲之行的主旨就是要提醒人们注意,“美国没有退场”。美联社11月15日的报道称,奥巴马此次来澳大利亚,决心向各国领导人展示他在国内的政治力量被削弱不会影响到其加深美国与亚太国家接触的努力,后者被视为奥巴马外交政策遗产的核心部分。

仍有一些学者担心,奥巴马可能会“心有余而力不足”,因为美国目前面临进一步卷入中东的可能,这将会导致白宫失去调整对华政策的机会。美国哥伦比亚大学著名经济学家杰弗里·萨克斯在最近发表的《中国的新全球领导力》一文中称,更糟糕的是,在中国大秀地缘政治肌肉的同时,美国唯一系统性追求的外交政策竟然是毫无结果的中东持久战。美国没完没了地在叙利亚和伊拉克浪费其资源和能源,一如曾经在越南所做的那样。与此同时,中国避免卷入海外军事乱局,而是强调双赢经济计划。他认为,如果美国能够与中国合作,继续致力于建设性领导,世界才可能会变得更好。

从表面看,这是主导权和规则制定权的问题。实质上,它更是如何顺应亚洲发展趋势而增进合作的问题

从表面看,这是一个主导权和规则制定权的问题。实质上,它更是一个如何顺应亚洲发展趋势而增进合作的问题。英国《金融时报》记者杰米 史密斯在17日的报道中这样写道:“在澳大利亚政府与中国政府达成贸易协议几天前,该国刚刚加强了与美日的军事合作。通过这一举措,澳大利亚政府证明,该国无需在最大贸易伙伴中国和加强与西方强国的防务合作之间做出选择——这一点至少现在是成立的。”大多数亚洲国家与澳大利亚持有相同的看法,他们不希望在中美之间划线站队,也没有把中国的发展看作是迫使他们不得不这样做的因素。相反,与中国的合作使他们对和平发展的前景更有信心。

即使是远在拉美的巴西,也能够感觉到这一变化所产生的效应。巴西学者奥立夫·斯图克尔在《外交家》网站上发表文章称,巴西必须做好两手准备,一面继续维持与原有秩序的坚固纽带,同时积极参与中国主导的新规则的建立。完全依赖原有的世界银行和国际货币基金组织的体系是危险的,因为它们的作用在未来可能会减弱,但仅仅依靠中国独立设定的规则,也不可靠,因为这些规则可能需要很长时间才能真正正常运行。他的建议是,巴西连任的总统应当在达沃斯和博鳌都去参加。

宽广的太平洋有足够的空间容纳中美两个大国。美国需要适应亚太大格局的变化,平心静气地与中国等新兴国家一起商讨和解决未来亚太新秩序建立过程中的问题。在面对中国领导力提升之时,“美国的强硬策略目光短浅”,这是美国彼得森国际经济研究所的资深研究员贝格斯滕的看法。他说,“我们一直在说,我们希望中国展现出领导力,但当中国发挥领导作用,我们却说,不行,这无法通过我们的检验。”他建议美国应当加入亚洲基础设施投资银行,从内部影响其方向。英国《卫报》的评论也认为:从战略上看,美国不能在亚洲维持旧有的经济秩序,应该适应新形势,而不是一味反对。而美国著名战略家布热津斯基给出的建议是:中美签署“太平洋宪章”,向世界表明合作决心。

“如果我们在如何与中国打交道的问题上下错了棋,那么这将成为唯一可能在未来30年里被记住的重大事件”

习大大出访之际,正是《星际穿越》上映之时。在这部弥漫着末日情结与美式救世主使命感的影片中,反复出现的是迪伦·托马斯的诗句:“不要温和地走进那个良夜,白昼将尽,暮年仍应燃烧咆哮,怒斥吧,怒斥光的消逝”。这悲壮的情调,让人不禁想起电视剧《北平无战事》中梁经纶的经典台词:“古老的夜晚和远方的音乐是永恒的,但那都不属于我。”

极度的忧虑会造成对未来的迷失。美国VOX新闻网站12日的文章引述一位美国资深外交官的话说,如果我们在如何与中国打交道的问题上下错了棋,那么这将成为唯一可能在未来30年里被记住的重大事件。

也许,美国人最需要清除的是心理上的霾。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!