根基 机缘 荣誉——饶宗颐的百岁人生

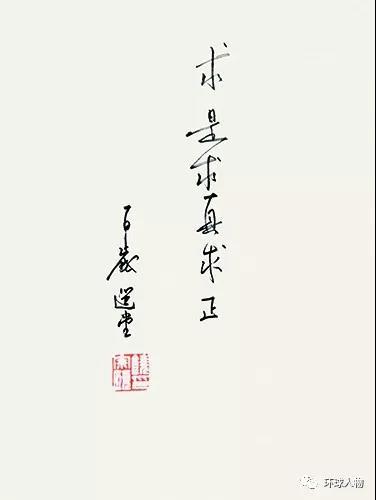

(饶宗颐曾为《环球人物》题词“求是求真求正”)

2018年2月6日凌晨,一代国学大师饶宗颐去世,享年101岁。

作为当下中国最受尊崇的学者之一,饶公一直被人们尊称为“国学大师”“汉学泰斗”,甚至“国宝”,他在历史、考古、文学、经学、书画等不同领域均有极高成就,又是杰出的翻译家、教育家。

老人生于1917年,“环视听”记者曾几经波折,专访过他,与饶公面对面,近距离触摸这位大师的文化脉搏。

都说钟鸣鼎食之家容易“培养”出玩物丧志的公子哥儿,饶宗颐却是个例外:生于潮州首富之家,却日渐成长为国学大师。人们很难分清楚,究竟饶宗颐自身便是一个奇迹,还是依托于家学的滋养才结出了如今这般丰硕的果。

我国学术界曾先后将饶宗颐与钱锺书、季羡林并列,称之为“北钱南饶”和“北季南饶”。在钱锺书心中,饶宗颐是“旷世奇才”,季羡林则直呼“我心目中的大师就是饶宗颐”。对这一切,清瘦的饶宗颐,总是拱手致谢,蔼然郑重。

“饶公经常跟我说,人一生有际遇的问题,与很多同辈学者相比,自己的运气很好。”香港大学饶宗颐学术馆副馆长郑炜明告诉“环视听”记者。诚然,在他的学术生涯中,一些坐标意义重大——潮州的根基,香港的机缘,海外的荣誉,内地的盛名,但贯穿始终的,是百年来这位学者孜孜不倦的钻研定力。

中学都未毕业的饶宗颐,后来却当上大学教授,成为学术界一段美谈。他说自己“得益于从小文化空气的‘熏蒸’”,学问是“熏”出来的。

1917年8月9日,饶宗颐出生在广东省一个与世无争的县城——潮安(今潮州市湘桥区)。当时,正值孙中山发起护法战争,全国动荡不安,潮州却因为地处偏远,文化仍然得以高度发展。

潮州素有“海滨邹鲁”之称。唐代韩愈曾在此为官,推广中原文化,此后潮州逐渐形成了崇文尚学的风气。除了文化领域,潮汕商帮是中国最具实力的商帮之一,以善于开拓的精神著称,李嘉诚是其中代表人物。

生活在潮州,饶家兼得文化和商业之所长。饶宗颐祖父曾任潮州商会的会长,于1902年创办了潮州第一所慈善机构“集安善堂”。父亲饶锷经营银庄,曾被称为潮州首富,又是当地著名学者,曾担任《粤南报》主笔。

饶锷致力于考据学,酷爱藏书,家中的天啸楼藏书达10万卷,曾经在广东东部一带最负盛名。他为儿子取名“宗颐”,是希望儿子能成为像北宋理学派开山鼻祖周敦颐那样的大学者。饶宗颐三四岁时,父亲便教他读杜甫的《春夜喜雨》和周敦颐的《爱莲说》。6岁时,饶宗颐开始阅读古典小说,最喜欢的是《封神演义》。10岁时,他已经阅读了《通鉴纲目》《纪事本末》《通鉴辑览》等古籍,全身心投入到天啸楼的经史子集之中,并跟随父亲聘请的名师学习,打下了绘画、书法和古文的深厚根基。饶宗颐后来回忆:“家学是学问的方便法门。要做学问,‘开窍’十分重要,既要让小孩充满幻想,营造自己的世界,又要让长辈引导入门,可以少走弯路。”

到了十几岁,当其他兄弟还在饶家的大宅里四处玩耍时,饶宗颐则在一处门廊上用楷书写下一副对联:“山不在高,洞宜深,石宜怪;园须脱俗,树欲古,竹欲舒。”通过这副对联,人们可以看到饶宗颐早年的书法功底,也可以窥见他日后为人熟知的那份淡泊名利的豁达。其实,少年饶宗颐就经常打坐吐纳,甚至以减食“辟谷”来印证道教的道理。这个习惯后来伴随了他的一生。

很快,饶家神童的名声就传了出去。饶宗颐的老友、香港潮州商会创会会长陈伟南向“环视听”记者回忆:当时饶氏父子在潮州声名赫赫,饶宗颐传说是一目五行的神童。老诗人王诚生前曾多次讲到饶公童年时的一则轶事:当时有文坛名士以潮州特产“姑苏香腐”出谜,猜唐诗一句,6岁的饶宗颐不假思索,即答以“吴宫花草埋幽径”(吴宫指在姑苏的宫殿),一时语惊四座。“当时饶公才6岁,就有这样的才学。”陈伟南说。

1930年秋,14岁的饶宗颐以优异成绩考入潮州金山中学学堂。当时在潮州能考上金中的,都相当于“举人”,享受礼遇。但饶宗颐觉得“在学校获益不大”,课堂上讲授的《史记》等经典,他早已读过。于是,入学后没多久,饶宗颐就回家自修,开明的父亲并未反对。

16岁那年,饶父突然撒手人寰,而母亲在他两岁时就已过世。身为长子,饶宗颐放弃入大学的计划,处理家中事务。“那时候,(父亲)留下庞大的财产与大批书籍,在这两者之中我选择了书籍。”他继承父亲遗志,完成《潮州艺文志》,踏出了学术生涯的第一步。

1937年,抗日战争爆发。饶宗颐当时在中山大学广东通志馆任艺文纂修,同时加入历史学家顾劼刚主持的禹贡学会,在学术界崭露头角。这一时期,受文学家詹安泰的委托,饶宗颐开始在潮州韩山师范代课,讲授训诂学、诸子百家。当时在韩山就读的陈伟南记得,一开始学生们对这位年仅20岁的老师十分怀疑,“结果教了一天之后,詹安泰问学生,他行不行?明天还让不让他来?学生说,来啊来啊,他教得好!”这是饶宗颐第一次走上大学讲台,从此开启了他长达40年的教学生涯。

香港,天时地利

饶宗颐后来移居香港,是缘分,也是命运安排。

1939年,潮州沦陷。饶宗颐带着满腔屈辱,前往已迁往云南的中山大学担任研究员。结果赴聘途中,他染病滞留香港。饶宗颐后来将这归结于“机缘”:“当时只是路过,不料身染疾病。我一辈子很少生病,偏偏那次生病留了下来,成就了今天的我。不然也许我到了中大,到现在还是一个讲授诗词的教授。”

“香港这个地方,在地图上看只是一个小点,但它和中国学术的关系实在是大。我经常说,没有香港,就没有现在的饶宗颐。”饶宗颐告诉“环视听”记者。到香港之后,他结识了两位伯乐:一位是主持商务印书馆的王云五,还有一位是北洋名士叶恭绰。前者让饶宗颐帮他编写词条,协助编撰《中山大词典》;后者请饶宗颐辅助其编订《全清词钞》。在这种情况下,饶宗颐在香港读了很多书,接触到很多善本、孤本,为以后的治学打下了基础。“此外,叶恭绰是第一个提倡敦煌学的人,这一点也影响到我。”饶宗颐说。

香港沦陷后,饶宗颐曾返回广东,辗转逃避战火。父母早逝,战乱动荡,让他较早地体会到何为四大皆空,也逐渐参透何为心无挂碍。“饶公一生推崇苏东坡,因为面对逆境,他往往比较达观、超然,心态平和,乐观向上。”陈伟南说。1949年,饶宗颐再度移居香港。3年后,并无大学学历的他受聘成为香港大学中文系讲师。

在港大执教,饶宗颐主讲目录学、文字学、《楚辞》和汉魏六朝文学。他的潮州话、普通话与粤语都能讲得流畅标准,受到学生们的欢迎。饶宗颐的学生,港大冯平山博物馆原馆长刘唯迈告诉“环视听”记者:“他教书一定会备课,每次上课都带一个公事包,讲课十分有条理。”港大授课之余,饶宗颐还前往钱穆先生所办的新亚书院讲授“老子”等课程,同时继续研究敦煌学。

这一阶段,饶宗颐有同事热心政治,出任了国民党政会参议员。但饶宗颐不喜欢政治,专心治学。他在研读《昭明文选》时将著述又涉政的人称为“早达”,即很快就因为文章出名,但往往牺牲在政治上。他曾在自述中指出“陆机”“潘岳”等人都在政治上牺牲了,这是他们忘文学而追求“名”,“不知道名之为‘害’。”

除了潜心治学,他也关注世道人心。如今,毗邻香港大屿山宝莲禅寺青铜大佛的世界最大户外木刻佛经群“心经简林”,是香港的人文胜景。“当年亚洲金融风暴,香港股市大跌,每天都有股民跳楼自杀的传闻,饶公心有戚戚,因希望大家不要悲观,就亲自书写了《般若波罗蜜多心经》。”饶宗颐学术馆馆长李焯芬说。饶宗颐写的字很大,每个字约一平方米大小。于是,由香港政府出资,按照原始尺寸,香港著名的篆刻师将饶公写的《心经》刻在巨大的木条上,在大屿山建了“心经简林”,来安抚香港市民的心灵。“在‘心经简林’的最后一根木柱上,刻着‘岁在壬午选堂敬书心经,愿令阖境安康、时雍物阜、长浴斯福’二十四字,表达了饶宗颐对香港市民大众的衷心祝福,现在已经是香港市民寻求心灵慰藉的一个重要去处。”李焯芬说。

在日常生活中,饶宗颐为人谦虚。“他待人真诚,就算是陌生人想与他讨论问题,他也会热情交流,不会高高在上。”刘唯迈说。2003年,为了表彰饶宗颐在学术方面的成就与贡献,香港大学在校内建了饶宗颐学术馆。因为他本人一贯主张做学问应该谦虚,对“国学大师”“一代通儒”等称呼表示不敢当,认为自己的学问很小,所以就给学术馆取了一个英文名字:The Jaotsung-I Petite Ecole。因为Petite刚好是“小”,Ecole是“学校”,合起来就是“小学”“小学校”,意思就是“这是香港大学里面的一间小学校,我在这里做点小学问”。“这是饶公谦虚的一面,里面还有一份小小的幽默。”李焯芬说。

海外,汉学翘楚

上世纪50到70年代,当很多内地学者陷于一波又一波的政治运动时,饶宗颐得以在香港埋首学问。更为重要的是,他与国际汉学界广泛交流,成就了自己学术研究的一个黄金期。

1954年,为了进行甲骨文研究,饶宗颐初到日本。二战结束的初期,日本经济比较困难,对甲骨文研究并不深入,许多材料尘封在仓库。当时,饶宗颐住在离京都大学不远的三缘寺,白天到京都大学图书馆看兽骨龟甲,晚上回到寺里继续研究。三缘寺住持十分敬重饶宗颐的为人、治学之道,他定了一条不成文的规矩:晚上要等饶宗颐洗澡之后,全寺僧众方能沐浴。在日本,饶宗颐一有空就到书店淘书,经常心满意足地将成箱的书用车拉回住处。后来,他将在日本研究甲骨文的成果归纳成文发表,并受邀到东京大学等地讲学。

同一年,饶宗颐到英国剑桥出席了第二十三届东方学家国际会议。会上,饶宗颐发表了论文《老子想尔注》,从此引起了西方学者的注意。在剑桥开完会后,法国汉学家戴密微邀请饶宗颐到巴黎编辑整理敦煌的经卷资料。这是饶宗颐第一次接触到流失海外的中国文物。在浩如烟海的文物中,饶宗颐系统地研究了道教文献资料,并出版了《敦煌老子想尔注校笺》,填补了学术空白。这本书引发了欧洲研究道教的热情,巴黎大学中国学院还把《敦煌老子想尔注校笺》定为研究生的必读教材。

除了学术成果,饶宗颐还和一大批西方汉学家结下了私人友谊。戴密微比饶宗颐大23岁,照理说是饶宗颐的前辈,但在交往中,两人结成了忘年交。除了学术修养,戴密微还很欣赏饶宗颐诗、词、赋随手而出的才情,曾邀饶宗颐同游瑞士。饶宗颐在沿途写了30首诗编辑成《黑湖集》,后来刊载于瑞士的《亚洲研究》。戴密微八十大寿时,饶宗颐为他写骈文祝寿,戴密微将《黑湖集》译为法语并亲赠序文一篇作为答谢。

“若天设三缘”,饶宗颐如此形容他与荷兰汉学家高罗佩的相识。1958年,饶宗颐原本指望到意大利游学,但飞机因为故障中途降落在黎巴嫩首都贝鲁特,他得以与高罗佩偶遇,两人一见如故。推崇明朝学术文化的高罗佩赠给饶宗颐一本明万历版的《伯牙心法》,饶宗颐则赋诗回赠。此外,高罗佩曾师从我国古琴大师叶诗梦,酷爱古琴,这使得他和精通古琴的饶宗颐有说不完的话题。多年后,当高罗佩去世的消息传来时,饶宗颐心情沉重地写下了“滔滔流水空叹逝,更何堪、弦索天涯”的词句寄托哀思。

1962年,经戴密微力荐,饶宗颐以甲骨学著作《殷代贞卜人物通考》,获得了有汉学家诺贝尔奖之称的“汉学儒莲奖”。

尽管已经荣誉满身,饶宗颐并没有放慢研究的脚步:“学问要接着做,不能照着做。”他将目光投向古印度的研究上。此时印度学者白春晖主动找到了饶宗颐。第一次见面,饶宗颐就和白春晖达成了互教互学的协议:饶宗颐教白春晖《说文解字》,白春晖教饶宗颐梵文。1963年7月,饶宗颐带着学生——法国人汪德迈来到印度游学。此时距中印边界战争过去不到一年,印度反华气息还未散去。饶宗颐多次被怀疑是间谍,每到一个地方都会受到盘问。有一次上飞机前,面对警察的刁难,汪德迈终于忍不住了,大声地说饶宗颐是一位享誉世界的学者,是印度研究机构聘请的研究员。经过近一个小时的交涉,饶宗颐才没误了航班。在飞机上坐定后,滴酒不沾的饶宗颐一口喝尽了空姐送来的一杯酒,郁闷之情可见一斑。

但另一方面,在印度,饶宗颐也受到了学者的热情接待,使他看到了不少珍贵资料。

此后几十年,饶宗颐的海外邀约和荣誉不断:1978年,受邀担任法国高等研究院宗教学部客座教授,主讲“中国古代宗教”,其间,瑞士电视台还播出了他的纪录片;1980年,被法国亚细亚研究会授予荣誉会员;2012年,当选法国法兰西学院铭文与美文学院外籍院士……正如瑞典汉学家施舟人所言:“饶宗颐教授不仅是法国汉学界的老师,更是全欧洲汉学界的老师。”

内地,久去乡关

饶宗颐1949年离开内地,随着年龄的增长,对故乡的思念愈加强烈。他曾写下“久去乡关,累十余稔,山川乔木,望之畅然”的句子,寄托着对祖国的向往。

1976年,饶宗颐60岁时,“文化大革命”结束了。这使得他在阔别内地20多年后,看到了重回故乡的希望。果然,3年后,中山大学邀请已经退休的饶宗颐到广州参加中国古文字研究会学术年会。

“我从小研究《楚辞》地理,读过很多地方志,对各地的地名很熟悉,可是内地很多地方还没去过。离开潮汕整整30年后第一次回来,我真的想去走走,去看看!”年会一结束,饶宗颐迫不及待地到了湖南,考察马王堆汉墓的出土文物,还专门到汨罗江吊祭屈原。

收获颇丰的湖南之行让饶宗颐下定决心,要在晚年游历祖国,还希望能和内地的学者一起做研究。1980年,在中山大学学者曾宪通的陪同下,饶宗颐前往敦煌莫高窟考察。虽然他以敦煌学研究而闻名于世,此前却从未到过莫高窟。饶宗颐在火车上一路凝望着窗外,曾宪通好奇地问:“荒无人烟的大漠戈壁有什么好看的?”饶宗颐回答说:“我正等着海市蜃楼的出现。”

离开敦煌后,饶宗颐又到了西安、洛阳等历史名城。每到一处,他都要去当地的博物馆仔细地考察每一样藏品,有时候看过展厅的展品还不满足,要到库房里接着看。在湖北省博物馆考察曾侯乙墓的出土文物后,他撰写了《曾侯乙墓臣器漆书文字初释》,考证曾侯乙墓文物上的文字。上世纪整个80年代,考古和艺术史研究都是饶宗颐的学术重点。

上世纪90年代以后,饶宗颐在内地的名气越来越大。1994年,北京的中国画研究院展览馆举办了“饶宗颐书画展”。展览期间的座谈会上,季羡林、冯其庸、史树青等文化大家与饶宗颐相谈甚欢。

进入新世纪以来,随着国学研究的升温,他被人们尊为国学泰斗之一。但不论何时,饶宗颐都像他自比的那样“辛苦待舂锄”,百年不休。在近一个世纪的时光里,饶宗颐走过太多地方,经历过太多事情。

然而,他的人生态度却很淡然,正如他曾说过的:“人在天地之中,渺小得像一个不可知的斑点,亦像一根芦苇,很容易被一阵风所摧折……面对无限的宇宙,永远的岑寂给人以无限的恐惧。在无限的周遭,处处可以是中心,而何处是圆周,却煞费思量。”(人民日报中央厨房·环视听工作室 肖莹 李静涛)

饶宗颐学术观点

◎ 我做学问很重视根柢,所以我在港大中文系任教,是把目录学设为常年课程的。熟悉目录学可以使你的学问做得很精密、很扎实,有旁搜远绍、左右逢源的好处。有时是从相似文献中窥其分殊,有时是从零散材料中求其整全,这样才能把学问往精深里做。我的目录学是开发式的目录学。由此及彼,进入问题;由一个文献系统到另一个文献系统的展开,一步一步地爬梳过去。这样可以解决学问中的具体问题。

◎ 我治学不喜欢抄卡片,我认为做卡片很危险,因为做学问须有“实力”,摘录是粗浅的,怎么可能把学问做得精细呢?我读原典,一本书往往要读上很多遍,一遍是绝对不够的。同样一本书,看上两遍、三遍,每一遍都会有新的体会、新的问题、新的发现。因为人的认识是有一个过程的,而卡片摘录,往往有一个特定的视角,因而对于所读原典来说,所获得的往往是一次性的、有限性的材料,那么做出来的学问,也只能是有局限性的学问。

◎ 每个国家都有“经”!中国其实老早就有“经”,中国的“经”,日本人的皇帝到现在还在念,日本的年号就是从我们的古经来的,到今天还是。可是,我们自己却不读经。我觉得这是中国人应该反省的问题。

◎ 今天做学问的人——我不讲谁啊,有个毛病,往往抓到一点,就把它扩大,强调这个东西。可是他忘记还有很多别的(方面)。这是误导人家的。实际上,应该冷静,应该全面地看,从上到下,从左到右,许多领域都是有联系的。要有耐心,不要抓一点就概全貌,把它当作主流,不应该这样。这也因为大家都希望“创新”,所以“创新”搞不好也是一个害人的观念,不能随便乱创的,要看清楚(问题)。

◎ “求阙”是曾国藩的话。做人、做学问,都要“求阙”。“阙”同现在的“缺”,(求阙)就是要不知足的意思。实际上,天下万物都是有“缺”的,追求把“缺”的补齐,可事实上永远也补不齐,这样就会永远不知足地追求下去。

◎ 搞学术研究,不管是个人还是国家,都应该有一种超功利的心态。学术的繁荣是要几代人共同努力、逐渐积累的,不是一下子的事情。文化是可以有超越性的,超越现世,超越当下,那么它的价值就有一个永恒的东西在。(人民日报中央厨房·环视听工作室 肖莹 李静涛)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量