埃塞,高原上延伸希望之路

|

图①:工人们在架设铁路输电网。 |

|

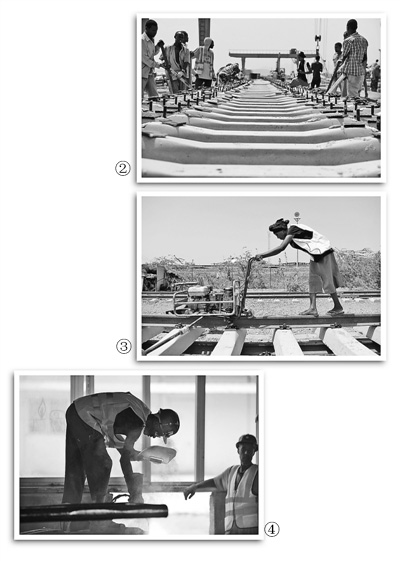

图②:工人们在搬运轨枕。 |

|

图⑤:亚的斯亚贝巴至米埃索段已完成全线铺轨施工。 |

示意图上红笔描出的铁路线,就像一条巨龙,俯卧埃塞俄比亚高原,凝望亚丁湾。埃塞俄比亚—吉布提铁路项目是海外首次采用全套中国技术标准修建的电气化铁路。今年6月,项目主体工程已基本完成,计划年底全线通车。本报记者日前来到埃塞俄比亚,在“非洲屋脊”上亲眼目睹了即将腾飞而起的巨龙

中国标准

树立样板

“南苏丹、加纳、乌干达、卢旺达等国的代表都扎堆来考察项目,希望能将中国标准的铁路引进自己国家”

在中国铁建中土集团埃塞俄比亚铁路项目经理陆海强的脑海里,2014年5月8日,是他记忆最为深刻的一天。当日上午9时50分,埃塞俄比亚东部城市德雷达瓦市,埃塞俄比亚—吉布提铁路正式铺轨,巨型铺轨机将一节长约25米的轨排缓缓推进落地,标志着中国在海外首次采用全套中国技术标准修建的电气化铁路取得重大进展。

埃塞俄比亚—吉布提铁路起自埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴,向东北方向延伸,连接吉布提首都吉布提市出海口,全长约770公里。项目分为两个标段,中铁二局承建自亚的斯亚贝巴至埃塞俄比亚米埃索约330公里的标段,中国铁建中土集团承建自米埃索到吉布提出海口一段,线路长约440公里。

这条铁路是埃塞俄比亚和吉布提两国政府规划的重大项目,自筹备伊始就备受各界关注。“我们就是要把这个项目建成中国铁路在非洲的示范工程,为中国在东北非国家的经济合作树立样板。”陆海强激动地说。

这条铁路采用中国铁路二级技术标准,设计时速为120公里。

刚开始,埃塞俄比亚方面对项目执行表示怀疑,特意聘请了瑞士、澳大利亚铁路工程咨询公司前来监督、考察。专家们一致提出,在基础设施这么落后的国家,建设一条电气化铁路“绝对是一件不可能完成的任务”。电力输送、基建配套设施、材料都无法供应,控制成本难度大,施工质量难保障。

不过,这些问题对于已经在海外铁路建设一线奋战18年的陆海强来说已司空见惯,在非洲市场他们已经实现了很多“不可能”。他带着团队与埃方耐心细致地沟通,讲述中国在铁路建设中的成就与经验。埃方疑虑慢慢化解,总统穆拉图在亲临施工现场后,竖起大拇指称赞中国是值得信赖的合作伙伴。“现在,南苏丹、加纳、乌干达、卢旺达等国的代表都扎堆来考察项目,希望能将中国标准的铁路引进自己国家。”陆海强说。

脚踏实地

百年大计

“这样的工作,是用我们的脚一步一步走出来的”

靳海涛、李杰、王劲,是中土集团福州勘察设计研究院的工程师,早在2012年项目开工前就作为考察团队来到埃塞俄比亚负责项目的勘测设计工作。

这3名小伙子都只有二十来岁,身上担负的可是重担子。

“我们应该算是这条铁路的‘先行者’吧。”靳海涛说,设计工作是铁路建设最为重要的一环,前期要对沿线地区地质条件、土壤环境、气候水文等进行勘察和测算,再结合当地规划,选择铁路走向、技术标准、路基型式,绘制施工图。

“这样的工作,是用我们的脚一步一步走出来的。”李杰回忆道,刚到德雷达瓦时,这里很荒凉,没有一条像样的路。他每天都要和同事在荒郊野岭徒步七八公里,仔细观察铁路线的地形地貌、自然特征,记录可能会对施工作业构成影响的因素。“我们边走边看,觉得哪个山坡会有落石,哪个地方适合做砂石料场,哪里需要修涵洞、搭桥梁,都要仔细记录下来。”回想当年,李杰他们都笑,“车子后备箱里备几个睡袋,来不及返回营地,就找个当地人家借宿,晚上经常要伴着院子外的狼叫声入睡。”

然而,最大的挑战还是当地缺少水文数据资料。“缺乏数据支撑,就很难计算出建设桥梁的高度。”靳海涛说,中国人常说“百年大计”,就是要对近百年来的降雨量进行测算,然后计算出路基和桥梁的安全高度。但当地政府没有留存相关数据,为解决这个棘手问题,他们几乎走遍了所有的资料馆,还从其他建筑公司购买相关资料,广泛与当地工程师交流。经过近半年的努力,他们掌握了充足的水文资料,为项目建设奠定了扎实的基础。

“我们走出来代表的是中国铁路设计者,绝不能有丝毫偏差。”靳海涛此番话语让当地工程师阿里·阿瑟法深受鼓舞。曾在欧洲建筑企业任职的阿瑟法对中国小伙子吃苦耐劳的精神以及对工作的态度和专业素养赞不绝口:“我非常享受和他们一起工作,他们的精神时刻鼓舞着我,给了我在实际工作中不断学习的动力。”

阿瑟法说,中国设计非常注重“因地制宜”,从设计到施工,工程师们把当地自然、经济发展的实际情况与设计理念相融合。与欧美“教条式”的设计标准相比,中国设计不仅成本低,而且更适合埃塞俄比亚的地形特征。比如,面对地形复杂、高差大的路段,中国工程师在满足技术标准的原则下,会采取展线的方案进行设计,灵活且实用。

昼夜施工

确保工期

“大半夜在空旷的站房里铺瓷砖,铺累了就睡在瓷砖上,什么时候冻醒了就接着铺”

中土项目部德雷达瓦营地不远处的轨枕工厂区内,机器轰鸣。塔克鲁·古鲁马将手中的插棍快速安装在轨枕磨具中,前后不到半分钟,轨枕生产第一道工序就已完成。传送带将轨枕模具送至灌注线,注入混凝土……

“轨枕生产从模型入位到成品检验,需要十几道工序。”轨枕厂负责人姚树连介绍,因埃塞俄比亚缺少轨枕生产设备和材料,所以每道工序使用的机器设备、材料全部从中国进口。小到钢筋插棍,大到天车。在这样一个2000平方米左右的厂房里,所有设备材料加起来至少需要约2000万元人民币。

“我们投资的轨枕厂一共要生产75万根轨枕,目前已生产了66万根。”姚树连说,等项目建设完成后,轨枕厂还将继续运营,为非洲其他地区的铁路建设项目服务。

“项目所有主要材料装备、机车车辆全部使用中国产品,我们从设计到施工,进行了全产业链开发。”陆海强介绍说,中土集团目前已带动了约4亿美元的中国机械设备、通信设备、建筑施工材料等走进非洲市场。从小型机具螺栓扳手、打磨机,到钢筋、水泥、电缆、管材等小型机械及材料,从全站仪、水准仪等测量设备,到挖掘机、平地机、铺轨机、架桥机、机车车辆、自卸车等机械设备,全部从中国引进。“随着项目的不断推进,我们还将带动更多种类、更多数量的中国产品走进非洲。”

这条铁路被当地视为生命线工程。埃塞俄比亚政府希望通过这条铁路来改善落后的交通运输现状,多次要求中土集团压缩施工期,并要求埃塞俄比亚和吉布提境内的两段铁路同时完工通车,尤其是将吉布提路段工期由60个月压缩为25个月。

“25个月建成一条铁路在国内都属罕见,更何况是在资源匮乏、设备短缺、劳动力严重不足的国家!”陆海强说,项目部不得不调集人力物力,保证工厂资源配备,并提出“大干200天”的劳动竞赛……

回想起“大干200天”的情景,姚树连打开了话匣子:“当时我们所有工人分昼夜两班,生产线从未歇过。”轨枕厂140名当地工人最多时每天能生产出2000多根轨枕,这样的速度与中国国内同等规模的工厂不相上下。

陈清林是阿德咖拉站房建设的负责人,他带头加班加点,不分昼夜地坚持在工地上。“大半夜在空旷的站房里铺瓷砖,铺累了就睡在瓷砖上,什么时候冻醒了就接着铺。”

紧张有序的建设工地、轰鸣的机械设备、繁忙奋战的建设者……无垠的旷野上,一首催人奋进的战斗旋律在飘荡。劳动竞赛期间,共有1.5万名当地员工与中方员工一起,全天候坚守在岗位上。“现在施工接近尾声,线下主体工程都已按时完成,工期风险顺利化解,生产建设节奏可以稳下来了,但好多当地员工却跟我说,居然有点不适应了。”陆海强笑着说。

团结友善

土著支持

“我已经号召铁路沿线的6个部落一定要保护好铁路建设者,支持他们的工作”

尽管这是一项对埃塞俄比亚利国利民的生命线工程,但陆海强他们还是遇到了一些意想不到的麻烦。

迈克·杰布杜村是一个索马里族人村落,距中土项目营地只有几分钟车程,往返项目部都需要从这个村庄穿过。此前,铁路沿线地区村民因征地拆迁问题未能与政府达成一致。愤怒的村民将怨气发泄到正在建设中的铁路上,阻碍施工、威胁工人的事情时有发生。

记者决定到村里去看一看。刚一下车,就有村里的儿童围过来,他们喊着“China(中国),你好!”村管会门口的空地上,横着两张乒乓球桌,周围的孩子排队等着上阵。陆海强接过球拍,与孩子们切磋起来。

年近80岁的奥登姆是部族长老,与中土公司算是“不打不相识”。老人感叹,“我后来意识到,铁路建设对我们所在国家的经济发展尤为重要,会彻底改变我们的生活,我们应该支持和推动。”原来,陆海强隔三差五就会跑来拜访奥登姆,主动与其沟通,增进了解与互信。

“我们除了为当地人修好铁路,带去经济效益,更要和他们成为朋友,将中国人团结、友善的形象树立起来。”中土集团埃塞俄比亚工程有限公司总会计师王希学说,他们邀请民众到营地参观,介绍铁路项目对促进国家建设和当地社区发展的意义,并倾听他们的需求和建议。

奥登姆告诉记者,现在很多索马里族人都非常理解铁路对改善生活的意义,纷纷要求加入施工建设,“我已经号召铁路沿线的6个部落一定要保护好铁路建设者,支持他们的工作。”

当地工人

自家兄弟

“想到以后我还能为更多非洲国家的铁路建设做出贡献,就特别自豪!”

轨枕厂工人塔克鲁·古鲁马是安置配筋工序的组长,也是记者在轨枕厂体验“学徒”生活的师傅。在和古鲁马的比拼中,记者费了半天力气才安装好一根插棍,而古鲁马已将余下的6根插棍整整齐齐安装完毕。古鲁马从来没想过自己能成为铁路建设者,“在轨枕厂工作的两年里,我的日子过好了,还学到了安装配筋的技能。想到以后我还能为更多非洲国家的铁路建设做出贡献,就特别自豪!”

美丽的埃塞俄比亚姑娘菲塔在成品工厂检验室工作已有两年。每当传送口送进新出炉的轨枕,菲塔就会目不转睛地盯着电脑屏幕,仔细核对轨枕的重量、宽度、密度。“在这里工作的感觉很不错,以后我可以对别人说,这里每一根轨枕的标记都是出自我手。”

所有在这里工作过的当地员工都有着共同的体会:这条生命线不仅让他们的生活更富足,更让他们学到了养家糊口甚至出人头地的能力。

目前中土集团项目部已累计雇用当地员工1万余人,吉布提当地员工3000余人,员工本地化率超过了90%。“现在很多项目管理工作已不需要中方人员直接参与,当地员工完全可以独立组织完成。”王希学说。

埃塞俄比亚铁路总公司总经理格塔丘博士告诉本报记者,埃塞俄比亚要实现国际化发展,就必须拥有一套成熟的交通系统和完备的设施。在铁路建设方面,中国有足够的经验。

格塔丘在中国亲眼目睹了高铁快速飞驰,“中国的‘春运’能承载那么庞大的客流量,足以证明中国在铁路运输方面的能力是首屈一指的!”他说,我们选择中国作为合作伙伴,一方面是中国在铁路建设方面速度快、质量高、成本低,另一方面是因为中国企业把我们的工人当作自家兄弟,向他们传授了很多实用的技能,这对我们国家的人才培养和储备起到关键作用。“我们与中国政府和企业保持良好的合作关系,也会思考如何从中国企业手中接过接力棒,实现本民族企业的腾飞。”

版式设计:宋 嵩

《 人民日报 》( 2015年08月05日 23 版)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量