中国援塞拉利昂军事医学专家组——

“迎难而上,是军医组的光荣传统”

222

222

点击播报本文,约

|

第八批中国援塞军事医学专家组部分成员合影。 |

|

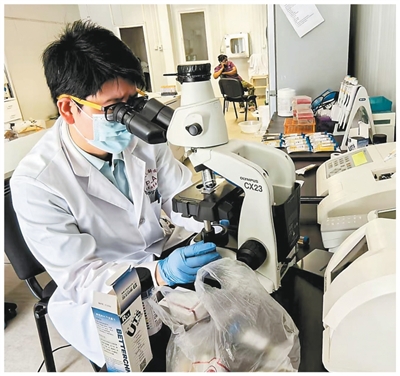

杨宁在显微镜下寻找疟原虫。 |

|

在索科亚村义诊时,冯卉(中)与当地青少年合影。 |

|

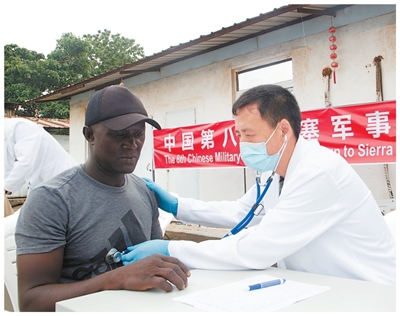

在弗里敦义诊活动中,刘鸿凌(右)为当地患者进行检查。 |

|

在中塞联合医学教育赋能项目培训中,石磊为当地学员授课。 |

|

弗里敦市景。 |

位于非洲西部的塞拉利昂,是世界最不发达国家之一。在这片红土地上,疾病给人们造成沉重负担。2016年以来,中国人民解放军派出多批军事医学专家组跨越万里来到这里,接力提供医疗健康服务,累计救治患者1.13万余人次。“军医组为我们的医疗卫生事业作出了突出贡献。”塞拉利昂总统比奥表示,“塞中医疗卫生合作见证了两国传统友谊的建立和发展,将在未来继续促进两国民心相通、合作共赢。”

“从抗击埃博拉到迎战猴痘,我们始终选择直面挑战”

今年1月,塞拉利昂出现猴痘疫情。为有力支持塞应对疫情,中国驻塞拉利昂大使馆武官处建议军医组提前紧急启程赴塞支援。国内主管部门批准后,组长米志强率领第八批军事医学专家组驰援塞拉利昂,克服种种困难,迅速投身于患者救治、病毒检测和疫情防控第一线。

彼时正值旱季,塞拉利昂气温高,疫情扩散快,每天都有上百个新发病例。塞政府宣布进入公共卫生紧急状态,街头巷尾张贴着防疫标语。在军医组驻地塞拉利昂第三十四军医院热带传染病防控中心,有许多感染的老人、孩子。军医组立即投入工作,从划定清洁区、污染区、潜在污染区,设置医务人员通道、患者通道,到规划单向流动路线、完善预检分诊流程,一点点帮医院建起科学规范的防控体系。

猴痘疫情严重时,军医组党支部书记石磊和几名组员几乎连轴转。“压力最大的时候,患者队伍从门诊部排到医院门口。军医组分为两组,一组在门诊接诊轻症患者,另一组坚守住院部,负责诊治重症患者。”塞拉利昂共和国武装部队医疗总监、第三十四军医院院长斯蒂芬·塞瓦里回忆。

猴痘患者治疗主要依靠对症支持治疗与细致护理。军医组首次引入功能基因组学技术,通过分析患者基因及免疫反应差异,制定个体化治疗方案。塞拉利昂卫生部首席医疗官卡巴称赞:“这项新技术提升了诊疗效率,在阻止疫情传播中发挥了重要作用。”

疫情高峰期,军医组最多时每天接诊超100人次,累计门诊1330人次,收治危重患者81人次。在中塞双方的共同努力下,几个月后当地猴痘疫情得到有效控制。

如今,在第三十四军医院一角,几辆已退役的移动式生物安全三级实验车静静停放,车身上的“中国卫生”字样清晰可见。这是2014年当地暴发埃博拉疫情时中国援助的实验车,曾执行过无数任务。塞方坚持保留它们,因为它们不仅是医疗设备,更是两国友谊的见证。

米志强经常在这里向新同事们讲起第一次来塞拉利昂抗击埃博拉疫情的往事。“没有人不害怕埃博拉,但使命感能战胜恐惧。从抗击埃博拉到迎战猴痘,我们始终选择直面挑战——迎难而上,是军医组的光荣传统。”米志强说。

“条件再艰苦也不能放弃患者”

从首都弗里敦出发,军医组专家前往索科亚村开展义诊。从今年3月起,他们每个月都会到首都周边地区开展一次义诊。

索科亚村位于塞拉利昂北部山区,是一个偏远的原始村落。从弗里敦到该村,300多公里的路程耗时8个多小时:先乘船50分钟抵达塞西部的佩佩尔港,再乘坐6个小时拉运铁矿石的窄轨火车一路向北,最后改乘越野车沿着坑洼的红土路前行。雨季道路泥泞湿滑,司机紧握方向盘,费力地控制着车身。

抵达后,医务人员迅速搭起简易诊台,提前收到通知的村民早已等候在村口。军医组医生冯卉负责为村民进行超声检查,村子里的孩子们排成长队,伸长脖子探看检查过程。“这是我来到塞拉利昂以后,第一次一天之内为这么多人检查身体。”冯卉说,“虽然很累,但感觉很值得。”

当天,军医组为约120名村民进行免费问诊、配药和健康咨询。诊疗结束后,当地酋长紧握医务人员的手说:“中国医生的到来,是上天的恩赐。”

塞拉利昂当地基础设施薄弱,卫生条件落后,医疗资源紧缺。以弗里敦两家主要医院——第三十四军医院和康纳特医院为例,两家医院都缺乏医疗抢救设备,连一台透析机都没有。

军医组想尽办法利用现有资源开展工作。一次诊疗中,一名高烧患者急需血常规检查,但医院血液分析仪突发故障,无法使用。军医组成员杨宁、谢云波便在显微镜下观察血涂片,用肉眼计数。“条件再艰苦也不能放弃患者。”杨宁说。

第三十四军医院护士卡马拉怀孕28周。她告诉记者,她的第一次孕期检查就是在军医组的帮助下完成的。“我以前从没见过超声机器,探头在我肚子上滑动,还能看到腹中的胎儿,感觉非常奇妙。”

弗里敦青年学生埃德尔的母亲曾连续咳嗽一个月,后来逐渐发展为每天多次胸痛,先后在多家本地医院就诊,但都未能明确病因。军医组成员刘鸿凌、李容为她进行了详细的检查,确认其患有严重肺部感染,为其制定了长期的治疗方案,还开了专门从中国带来的药物。经过治疗,埃德尔母亲的病情在几天内就有了明显缓解,如今已基本康复。

“这些知识会伴随我们一生,让无数患者受益”

马克尼是距离弗里敦约200公里的一座小城。大雨倾泻如注的季节里,交通极为艰难,但医生伊萨·托利每隔几天就要在马克尼和弗里敦之间往返一趟。

托利去年刚从中国人民解放军海军军医大学毕业,目前在马克尼的一家医院工作。今年5月,中塞联合医学教育赋能项目正式启动,这是中塞两军首次面向塞全国开展系统性医疗培训,全国医务人员均可报名参加,学员既可远程参与,也可到首都集中学习。“我非常怀念在中国上学的时光。回国后还能再参加这样的培训,是非常难得的机会。”托利说,他专门申请借调到弗里敦医院工作半年,边工作边参加培训。

由于马克尼医护人手紧张,托利每隔几天就需要返回原岗位处理临床工作。尽管舟车劳顿,但他满怀热情。“在军医组指导下,我参加了结核病、肝炎、疟疾等常见病防治的系统培训,培训非常专业、严格。”他说,“这些知识会伴随我们一生,让无数患者受益。”

塞拉利昂医生报名踊跃,但军医组专家人手有限。“我们尽量吸收更多的学员,并精心设计培训内容,要做就做到最好,让培训切实有效。”石磊介绍,军医组邀请了感染病学领域国际知名专家、中国科学院院士王福生担任首席专家,组建25人的专业团队,国内外专家远程协作,共同针对塞拉利昂需求设置培训方案,军医组还专门编写了5本教材赠予塞方。

塞军国防参谋长班古拉说:“培训项目为塞拉利昂各地的医务人员提供了平等的参与机会,有助于我们培养本土医疗力量。在这一过程中,塞中两国医务人员相互学习、交流经验,增进了友谊与了解。我们希望这样的医疗合作能够持续开展,惠及更多普通民众。”

培训对象不仅包括塞军医疗官员,还有地方医院医务人员。课堂内总是座无虚席,从各地赶来的学员或热烈讨论,或细致记录。塞卫生部直属最大医院——康纳特医院院长也专程前来听课。

在军医组帮助下,第三十四军医院的改造工作也在稳步推进。军医组不仅捐赠了先进设备,还协助研发电子病历系统,并在医院空间布局、临床科室设置、护理单元建设、重症救治能力提升等方面提出专业意见。斯蒂芬·塞瓦里表示:“军医组不仅带来了设备,还帮我们建立长效发展体系,形成自己的‘免疫系统’和‘造血能力’。”

中国驻塞拉利昂大使王擎表示,中塞两国是患难与共的朋友。多年来,军医组在推动两国友好合作、促进民心相通方面发挥了桥梁作用。中塞携手发展医疗卫生事业,已成为在非洲大陆构建人类卫生健康共同体的生动实践。

《 人民日报 》( 2025年10月22日 17 版)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量